風險提示:本文所提到的觀點僅代表個人的意見,所涉及標的不作推薦,據此買賣,風險自負。

人形機器人板塊漲得根本停不下來 , 但我漸漸發現有個問題 , 就是很多投資者都不知道為什么漲 , 甚至都不知道哪家供應商背后是哪家機器人廠商 。

人聲鼎沸時投資要謹慎 , 但很便于順勢研究 , 這篇文章就來列舉幾家國內外 “ 最強 ” 人形機器人 , 多了解下總算沒壞處 。

自動駕駛有她 , 機器人依然有她 , 畢竟馬斯克本人就被稱為 “ 硅谷鋼鐵俠 ” , 足以證明在科技領域的成就和追求創新的精神 。

特斯拉機器人叫Optimus , 中文名叫擎天柱, 身高1.8米 , 體重57kg , 主攻方向是通用機器人 ( 就是所有場景都能用 ) 。

從2022年第一次亮相時滿身電線 , 步履蹣跚 , 到后來在工廠搬運 、 給植物澆水 、 移動金屬棒 , 再到現場做飲料 , 以及2024年底最新官方視頻是安裝了新一代靈巧手 , 能直接接住空中飛球 。

特斯拉機器人能直接用在特斯拉汽車工廠 , 很可能就是第一家實現量產 , 并且售價落在2萬美元能夠接受 。 馬斯克預期是 , 2025年生產數千臺 、 2026年5-10萬臺并且對外銷售 、 2027年50-100萬臺 。

當然更遠期愿景 , 老馬說未來每個人至少能有一臺機器人 , 全球將有200億臺類似于擎天柱這樣的人形機器人 。 這個餅畫得實在太大 , 反正我是有點吃不下哈 。

2022年5月創立 , 2023年10月就發布第一代機器人 , 名字就叫Figure01 , 時隔3個月就宣布和寶馬汽車合作 , 在寶馬工廠里做測試 , 到2024年8月發布Figure02 ( 沒錯就是第二代 ) 。

當然Figure最牛的操作 , 就是在今年2月份宣布終止與OpenAI合作 , 要自主研發機器人模型 。 而且人家是真的做出來了 , 重磅發布端到端VLA模型Helix , 實現VLA模型在人形機器人上的首創應用 。

注 : VLA模型叫視覺語言模型 , 簡單理解就是能同時看圖像和讀文字 , 然后把兩種信息放在一起進行處理 。

還記得昨晚提到理想汽車的 “ 快慢雙系統 ” 嗎 ? Figure就是機器人界的雙系統代表 , 慢系統用于慢思考場景 , 快系統用于即時反應 , 就和人類一樣 , 有些事情是要想想的 , 而有些事情就是下意識動作 。

Figure最新視頻是兩臺搭載Helix模型的Figure02在協作著做家務 , 桌上的東西她們之前都沒見過 , 但能做到識別 、 抓取 、 傳遞和放置 。 最有趣的是 , 傳遞物品時兩臺機器人還相互看了一眼 , 當時我就感嘆 : 這也太擬人化了 。

根據創始人Brett Adcock發文 , Figure產品線今年將大批量生產 , 同時機器人將出現在這條生產線上 , 幫助制造更多的機器人 。 讓機器人自己造自己 , 不愧是被譽為下一個馬斯克的男人 。

這家應該不陌生 , 因為之前聊機器人時候提到過 , 特斯拉和Figure都是用在工廠里 , 而1X是定位家庭服務機器人 。

既然是用在家庭場景 , 很多技術路徑就會不同 , NEO Gamma原來有個特點是很輕 , 大概只有30-40kg , 后來我發現有個更大特點是很軟 :

內部驅動用腱繩 , 有點像肌肉組織 , 動起來很安靜 ; 外觀設計用全針織工藝的尼龍材料 , 看起來就更能 “ 親人 ” , 家里出現金屬機器人總歸怪怪的 。

在最新官方視頻里 , NEO Gamma已經能幫著做家務 , 穿著針織外套 , 確實看起來沒那么突兀 。 目前售價大概是5萬美元 , 管理層說未來預期是降到2萬美元 ( 和特斯拉擎天柱一樣 ) 。

量產節奏是 : 2024年底到2025年一季度 , 50-100臺先進入歐美家庭試用 ; 2025年底初步量產1000臺 ; 到27年希望大規模生產10萬臺 , 再到28年100萬臺 。

坦白說 , 這個目標規劃挺激進 , 但我有個經驗就是千萬別小看家用硬件 , 畢竟全球這么多家庭 , 只要能滿足一小部分人的需求 , 就很可觀 。

宇樹成立于2016年 , 剛成立時是做四足機器人 , 也就是機器狗 , 直到2023年8月正式宣布進軍通用機器人領域 , 當年就發布了旗下首款產品叫Unitree H1 , 2024年5月再發布一款叫Unitree G1 , 基本就能實現人形機器人量產 , 售價9.9萬元 ( 年初在京東上線過 , 后來秒下架 ) 。

在春晚扭秧歌的是H1 , 最大特點是沒 “ 手 ” , 但其實定位是高端人形機器人 , 有最快移動速度 、 最大單關節扭矩 ( 提重物 ) 以及360度全景深度感知 , 整個機器人有50-70kg重 , 適合比較大型場景 。

在視頻號里經常出現的是G1 , 配備了靈巧手 , 身高1.27米 , 體重35kg , 特點就是靈活 , 而且能支持模仿和強化學習能力 。 原先是看到G1跑跑步 、 跳跳舞 、 走走坡度 , 但前兩天直接上演了功夫機器人 , 連續武打動作且保持平衡 , 驚艷 。

能夠流暢完成動作的背后 , 宇樹說是因為算法實現了繼續升級 , 基本上能實現任意動作任意學 , 模仿學習和訓練模型做出來就能搞定 。

至于量產節奏 , 就很難說了 , 畢竟不可能經常有上臺表演的機會 , 也不太需要在街頭展示功夫 , 2025年幾千臺是沒有問題 , 但大部分都是用于科研研究和展示功能 , 落地到工廠還沒有規模化的苗頭 。

必一運動sport網頁版登錄

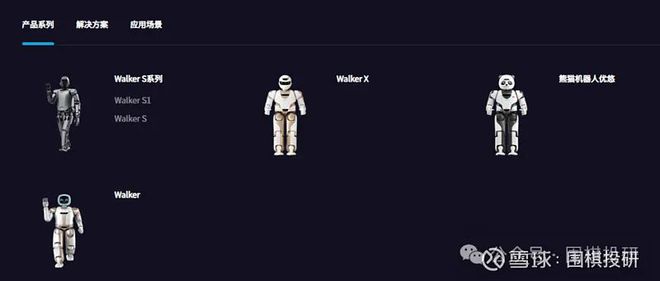

2016年推出有兩條腿的小型機器人Walker原型機 , 身高1.2米 , 體重20kg , 2018和2019年分別推出Walker第一代和第二代 , 2024年10月工業版人形機器人WalkerS1完成比亞迪車廠實訓 , 下一代Walker S2預計在2025年第二季度推出 。

從最早1.2米 “ 小個子 ” 到進入比亞迪車間 “ 大胖子 ” , WalkerS1身高1.72米 , 體重高達76kg , 優勢就是力氣也夠大 , 能夠和無人物流車 、 無人叉車 、 工業移動機器人等一起配合著干活 。

除了比亞迪 , 優必選在今年1月份還宣布了和富士康簽訂框架協議 。 這樣一來 , 優必選就和比亞迪 、 奧迪一汽 、 一汽大眾 、 紅旗 、 極氪 、 順豐 、 富士康等多家企業都建立了合作 。 當然有個問題是價格不低 , 每臺機器人要50萬人民幣 。

智元成立于2023年2月 , 僅僅過了半年就發布第一代機器人遠征A1 , 引起廣泛關注 , 2024年和均普智能和科大訊飛合作 , 同年8月發布遠征和靈犀兩個系列共計5款人形機器人產品 , 有雙足也有輪式 , 進展神速 。

智元最傳奇的是創始人彭志輝 , 網名稚暉君 , 被稱為 “ 華為天才少年 ” , 曾在華為從事AI芯片和算法研究 , 現任公司首席架構師 , 專門負責人形機器人的大腦研發 。

有點像梁文鋒DeepSeek開源模型 , 彭志輝同樣開源了旗下自主研發的大型仿真框架 , 能幫助機器人開發者優化機器人的算法和控制策略 , 也可以用于機器人操作技能的教學和培訓 , 異曲同工 。

量產進度方面 , 2024年12月進入爬坡狀態 , 2025年1月正式量產第1000臺人形機器人 , 2025年預計產能能達到數千臺 。 要注意的是 , 目前已經生產的1000臺機器人中 , 兩百多套是自用 , 七百多套對外銷售 , 其中雙足機器人占到一半 。

到這里就介紹得差不多了 , 海外3家+國內3家 , 基本能代表各個領域和場景的人形機器人進展 。

當然 , 做人形機器人的廠商還有很多很多 , 比波士頓動力 、 Agility 、 三星 、 傅利葉 、 達闥 、 眾擎 、 華為 、 字節 、 小米 、 比亞迪 、 小鵬等等 , 就不再逐個列舉 。

雖然每家企業都有自己特征 , 但很明顯能感覺到 , 今年人形機器人產業有兩大關鍵詞 , 就是規模化量產和軟件大模型 。

量產就意味著產業鏈真正進入成熟 , 而誰能優先量產1萬臺機器人可能就是重要指標 ; 機器人是AI落地最佳場景 , 因此大模型對算法優化尤為關鍵 , 誰更智能就有可能率先通用 。

有趣的是 , 文章聊到這些人形機器人 , 每家都有自己的產業鏈和概念股 , 這里稍微列舉一些 ( 肯定不齊全 , 還請見諒 ) :

特斯拉鏈 : 拓普 、 三花 、 鳴志 、 北特 、 綠的 、 五洲等 ;

Figure鏈 : 銀輪 、 綠的 、 兆威 、 領益 、 震裕 、 國茂等 ;

宇樹鏈 : 長盛 、 嶸泰 、 中大 、 豐立 、 奧比 、 道通等 ;

優必選鏈 : 天奇 、 中大 、 德昌 、 綠的 、 祥鑫 、 萬集等 ;

智元鏈 : 均普 、 科大 、 領益 、 富臨 、 恒工 、 軟通等 。

有些投資者喜歡找每家都有的 “ 重疊環節 ” , 有些投資者喜歡找獨家供應商去博彈性 , 都沒問題 。 不過要注意 , 機器人概念已經漲了很多 , 連指數開年來都已經上漲30% , 很多龍頭股更是翻倍增長 , 處于情緒高漲期 。

機器人產業趨勢非常明顯 , 文章里六家人形機器人廠商個個都是如火如荼 , 還有其他更多主機廠都處于起步階段 , 到底誰能走到最后 , 只能靜觀其變 。

但隨著機器人產業發展 , 相信國內肯定會出現一批核心供應商 , 這是非常值得期待的 , 按照 “ 錦上添花 ” 邏輯 , 很希望能夠陪伴到其中一些廠商共同成長 。

14章核心課程,聚焦大類資產投資方法論,重點介紹A股/港股/美股/債券/商品等資產的特性;精講優秀標的案例;入群即可獲得1本配套教學書籍……快來加入!

風險提示: 基金有風險,投資需謹慎。 本課程為雪球基金發起,僅作為投教科普,不構成投資建議。