政府工作報告提出,大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端及智能制造裝備。

機器人是未來產業的重要賽道之一。今年春晚舞臺上,一款扭秧歌的人形機器人火爆出圈,使我國機器人產業發展更受關注。在全國政協十四屆三次會議的首場“委員通道”上,全國政協委員、多模態AI系統實驗室主任、中國科學院院士喬紅透露,我國機器人技術已經取得飛躍式發展。近三年來,我國工業機器人的裝載量達到全球一半以上,人形機器人技術迅猛發展。

多地明確提出,要對包括機器人在內的未來產業進行重點布局。如何推動我國機器人產業更好發展?代表委員怎么看?今年全國兩會,羊城晚報記者采訪了全國人大代表、美的集團股份有限公司副總裁、首席財務官鐘錚以及全國政協委員、蕪湖機器人產業發展集團有限公司董事長兼總經理許禮進。

廣東是我國最大的智能機器人產業集聚區。制造業大市佛山早在2023年就提出,用3年時間實現產業倍增,至2025年把機器人產業打造成千億產業集群。

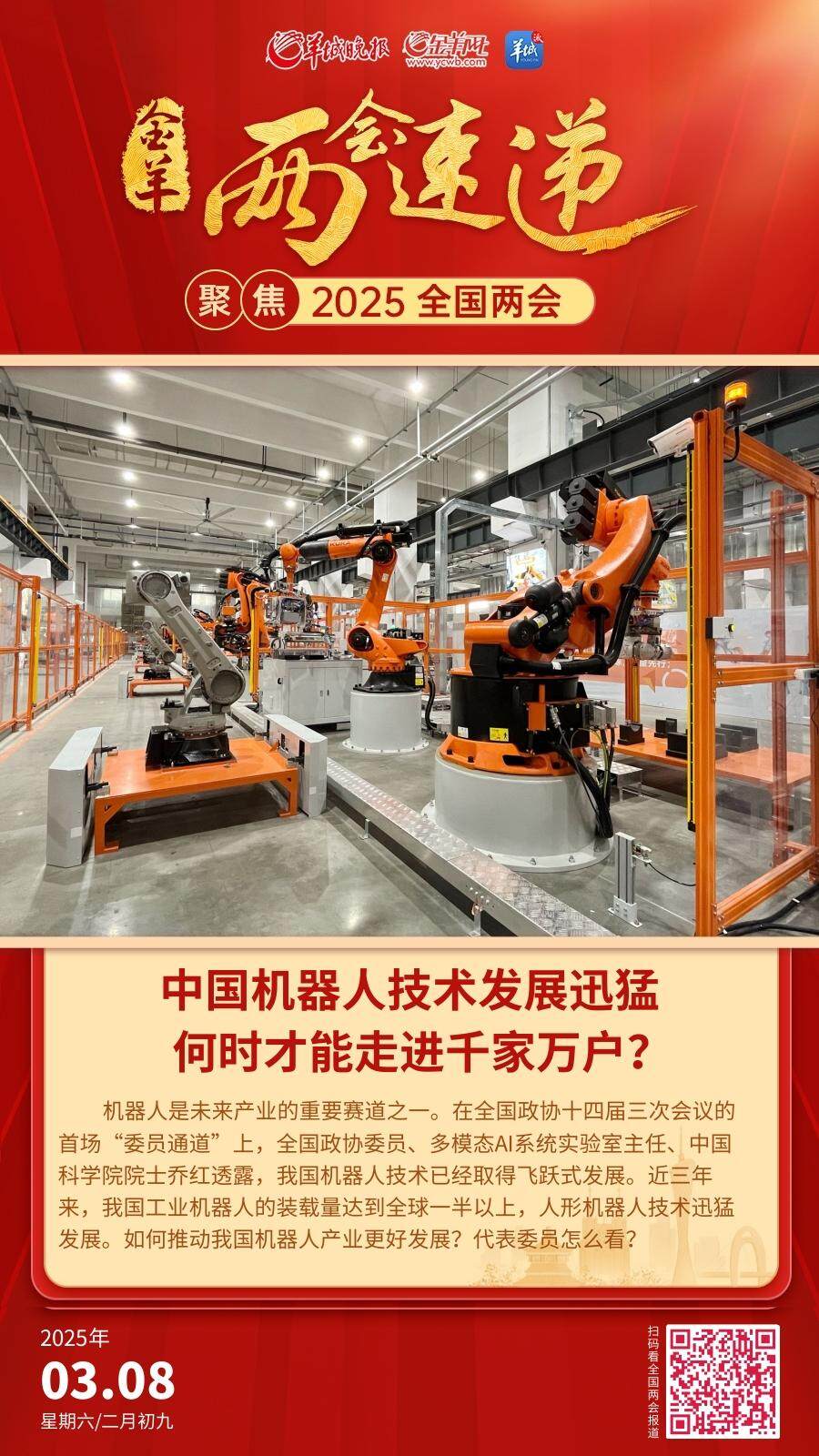

近年來,佛山市大力培育打造智能機器人產業,已建有季華實驗室、藍橙實驗室、佛山智能制造研究院等創新平臺,擁有以庫卡、華數、銀星等為代表的一批骨干企業,已經形成了“核心零部件-機器人本體-系統集成”機器人產業全鏈條布局。2024年,佛山市智能機器人整機產值約65.22億元,同比增長33.6%,機器人及相關產業營收約600億元。

位于佛山順德的美的庫卡智能制造科技園,是全國最大的工業機器人生產基地。2017年,美的集團以292億元將庫卡集團攬入旗下,深度布局工業機器人。隨著本土化、多元化、智能化戰略的深入推進,庫卡的產能實現翻倍,營收規模突破300億元。

目前,美的擁有庫卡、瑞仕格、高創、極亞精機等品牌,產品實現了從核心部件到整體、從硬件設備到系統的全覆蓋,成為全球前四的工業機器人制造企業。

羊城晚報:如今,全國各地都在搶占制造業高地。作為美的這樣的民營龍頭企業,您認為政府未來應從哪些方面發力,推動機器人產業發展?

一是營造良好的產業環境。政府應繼續打造有利于企業創新和應用的環境,鼓勵轄區內的企業更多地嘗試和應用新技術、新產品。特別是對于機器人生產企業,政府可以通過政策引導,鼓勵企業加大創新投入,推動更多高質量產品的研發和市場化。

二是支持企業技術創新。在機器人領域,仍然存在一些“卡脖子”技術,單靠企業自身的力量很難實現突破。政府可以發揮組織協調作用,整合產、學、研各方的力量,幫助企業進行技術攻關。特別是在核心零部件領域,如減速機、伺服控制系統等,政府可以通過資金支持、政策引導等方式,推動關鍵技術的突破。

羊城晚報:您剛才提到,在機器人領域,一些核心零部件仍然依賴進口。請問,美的在突破這些“卡脖子”技術方面有哪些進展?

鐘錚:2022年,我們獲得了重載工業機器人領域國家實驗室的認證,這為我們提供了一個重要的研發平臺。通過這一平臺,我們一方面加大自身投入,另一方面也結合社會力量,攻關重載工業機器人的三大核心零部件:減速機、電機和伺服控制系統。

截至目前,我們已經在控制、電機和諧波減速機方面取得了一些突破,部分產品已經實現市場化。對于RV減速機,雖然目前還需要一些時間,但我們相信,通過持續的技術投入、人才引進以及社會力量的協助,未來,我們也能在這一領域實現技術突破。

羊城晚報:美的集團旗下擁有庫卡機器人,積累了豐富的經驗。請問,美的在機器人業務方面未來的發展規劃是怎樣的?是否有計劃涉足人形機器人領域?

鐘錚:美的集團在2017年收購了德國庫卡,正式進入工業機器人領域,并成為全球機器人四大家之一。收購庫卡后,我們基于中國龐大的應用市場,優先發展本土化業務,致力于為中國客戶提供更高性價比的機器人產品。同時,我們也專注于解決重載工業機器人關鍵零部件的“卡脖子”問題,推動垂直領域的整合。目前,我們在這一領域已經取得了一些進展。未來,我們將繼續結合德國的先進技術和中國的成本效率優勢,將庫卡的產品推向全球市場。

關于機器人業務的布局,目前,我們有60%以上的產品仍聚焦于工業領域,這是庫卡的優勢。此外,我們還布局了協作型機器人,例如七軸協作機器人,其精度和協作能力更強,已廣泛應用于醫療、工業、消費電子等多個領域。同時,我們的中國團隊還自主研發了工業AMR(自動移動機器人),這些產品不僅在中國市場表現優異,也在全球其他國家和地區取得了良好的銷售業績和口碑。

關于人形機器人,幾年前,我們就開始布局關鍵零部件的研發,如關節、傳感、控制等。隨著人形機器人應用浪潮的興起,我們也會加快人形機器人本體的設計和開發,進一步拓展這一產業。

羊城晚報:目前,人形機器人的應用場景主要集中在哪些領域,什么時候機器人能夠在人們的日常生活中普及應用?

鐘錚:目前人形機器人更多應用在工業場景、制造環節,能夠取代一些高強度、有危險的工作。同時,在服務領域也有大量的應用場景,比如在家居服務、物流服務當中,也經常能夠看到人形機器人。

要讓人形機器人在日常生活中普及應用,我覺得取決于技術突破需要的時間。一方面是什么時候能夠創造出符合各種使用場景需要的人形機器人;另一方面是我們如何通過技術突破,不斷降低產品使用成本,讓消費者能夠買得起、用得上。從目前來看,可能還需要一定的時間,但是我相信,AI技術的發展會讓這個時間進一步縮短。

當前,人形機器人正引領科技發展的新潮流。作為全國重要的制造業基地,安徽機器人產業已經形成了從關鍵零部件、整機到系統集成、示范應用的完整產業鏈。2024年9月印發的《安徽省未來產業發展行動方案》,將人形機器人作為通用智能的重要賽道納入全省“7+N”未來產業體系重點發展。2024年12月,《安徽省人形機器人產業發展行動計劃(2024—2027年)》正式發布,其中明確提出,到2027年,安徽省機器人產業(全產業鏈)主營業務收入將突破1800億元,智能工業機器人和服務機器人將達到國際先進水平。同時,安徽將打造合肥、蕪湖兩個產業先導區,建成世界一流的機器人先進制造業產業集群。

作為全國首個國家級機器人產業集聚區,蕪湖市已經匯聚了機器人產業鏈上下游企業300多家,形成了機器人整機、核心零部件、系統集成、行業應用等全產業鏈。數據顯示,2024年,蕪湖全市機器人產量2萬臺、占全省比重超60%,機器人產業產值突破350億元。

羊城晚報:當前,我國人形機器人產業發展備受關注。機器人不是新名詞,為何現在才開始火爆?您認為我國機器人產業有什么優勢?面臨怎樣的問題和挑戰?

首先是政策驅動。2023年工信部發布《人形機器人創新發展指導意見》,提出2025年實現批量生產,在制造、特種、民生服務等場景得到示范應用。在國家政策的驅動下,人形機器人產業已經成為地方政府培育經濟新增長點的重要方向之一,杭州、深圳、上海等地紛紛出臺人形機器人專項扶持政策,以推動人形機器人產業創新發展,實現產業聚集,搶占人形機器人產業化機遇,為人形機器人產業的高質量發展添磚加瓦。

其次是市場需求導向。我國已經成為全球公認的工業大國,是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家,在制造業轉型升級需求倒逼下,機器換人步伐加快。另一方面,在人口老齡化、勞動力成本上升的背景下,市場對于能夠代替或輔助人類執行各類任務的人形機器人有著巨大的需求。

最后是技術創新加持。新一代信息技術、人工智能、新材料等與機器人技術深度融合,極大地增強機器人智能化、柔性化和精準控制能力。進一步加快人形機器人技術落地,加快科技成果轉化速度。

當前,我國機器人產業發展有明顯優勢:市場層面,中國是工業機器人的全球最大市場,安裝量占據全球總量的半壁江山;服務機器人、特種機器人需求也快速增長。

產品層面,我國擁有完整的產業鏈基礎,覆蓋從零部件到整機制造再到系統集成的全產業鏈,降低了產品生產成本和周期。

應用層面,國產機器人已覆蓋汽車、電子、光伏、物流等數十個行業大類,尤其在焊接、搬運、碼垛等中低端場景占據優勢,并逐步向高端領域滲透。

技術層面,新一代信息技術、人工智能、具身智能、5G技術等賦能加持,讓國產機器人更加智能化,市場競爭力加強。

但是,我國機器人產業也面臨著技術瓶頸待突破、產品性能待提升以及安全監管等難題。

一是加大金融支持。人形機器人研發是一場持久戰,需要良性且強大的資金鏈,希望有更多地方政府通過基金支持、專項政策激勵等方式加速機器人產業集聚。同時,政府建立健全結構合理的多層次金融服務體系、發展壯大耐心資本也十分有必要。

二是推動應用場景開拓。建議政府加大首臺(套)政策扶持,開放場景,并在導覽、康養服務、工業制造等領域尋找技術難度小、需求量大的場景開放試點,加速人形機器人產品的迭代優化。同時,整合各領域應用場景數據,形成標準化場景庫,驅動算法迭代,助力人形機器人產品的應用落地。

必一運動官網

三是頂層設計與戰略規劃。建議加快制定人形機器人通用技術標準,出臺人形機器人安全管理辦法、人形機器人倫理治理指南等標準法規,與國際前沿技術同步,推動中國標準與國際互認,提升全球產業鏈話語權。另外,應建立國家級檢測認證中心,落實產品認證制度,為人形機器人質量評估和市場準入提供權威保障。

羊城晚報:目前,人形機器人的應用場景主要集中在哪些領域,什么時候機器人能夠在人們日常生活中普及應用?

許禮進:目前,人形機器人主要應用在倉儲物流、工廠分揀、汽車制造、特種工作及巡檢、導覽講解、產學研交流等領域。

機器人進入人們日常生活的進程不會一蹴而就,但未來10年將是關鍵窗口期。“高智能機器人”具備高度自主性、多功能性,能與人類自然交互。隨著視覺、聽覺、觸覺等感知系統以及末端泛化操作水平的進步,家用機器人有望普及。這不僅需要技術突破,更依賴于消費者接受度的提升和市場的逐漸成熟。

從春晚舞臺上扭秧歌的機器人,到全國兩會采訪現場記者們的采訪“搭子”;從生產線上“打螺絲”的工業機器人,到養老院里陪伴老人的康復機器人;從首次寫入政府工作報告的“具身智能”,到各地爭相布局的“新賽道”——2025年,機器人毫無疑問地成了新晉“頂流”。隨著我國智能機器人產業加速發展,可以說,越來越“聰明”的機器人正在加速從科幻奔向現實。那么,我們離機器人賦能千行百業、走入千家萬戶,到底還有多遠?

今年年初,廣東在全省高質量發展大會上明確提出,聚焦人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力,著力構筑高技術、高成長、大體量的產業新支柱。同時,國內多地都爭相布局,抓緊窗口期、打好主動仗、搶占制高點、制勝新賽道。

面對新風口,各地該如何“入局”?當前市場上主流的機器人價格從幾萬元到幾十萬元甚至更高,能不能把價格打下來,讓智能機器人走進尋常百姓家?

鐘錚代表所在的美的集團,作為廣東省機器人重點產業鏈“鏈主”,積極發揮帶動引領作用,推動產業鏈集群化,形成了“鏈主+專精特新”的全產業鏈生態圈。她告訴記者,機器人產業要發展,需要突破“卡脖子”技術。

許禮進委員深耕機器人產業數年,在過去兩年履職期間,他聚焦行業現狀,陸續提出創新驅動人形機器人產業高質量發展、成立國家工業機器人技術創新中心等提案,意在推動我國人形機器人產業發展,提升在全球產業鏈中的競爭力。

從他們的回答中,我們了解到,我國機器人產業正努力“加速奔跑”,正在融入更多的生產生活場景。

今年全國兩會,不少代表委員也關注機器人話題。據全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰介紹,陪伴型機器人可能在三年左右的時間內進入家庭;能對失能半失能老人進行護理的機器人有望在五年左右的時間內進入家庭,并將催生萬億元規模的新興產業。

全國人大代表、廣東鼎泰機器人科技有限公司研發部經理李政指出,機器人產業發展面臨一些挑戰和困難。他認為,可以加強人才培養引進,強化核心技術攻關;設立機器人產業專項基金,出臺專項政策扶持,對核心零部件研發生產企業給予技術減免和研發補貼的專項扶持等。

未來,我們如何把人工智能、自動化、機器人等前沿技術充分融合?如何研發生產服務精準個體的機器人?這成了科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。讓我們共同期待!